|

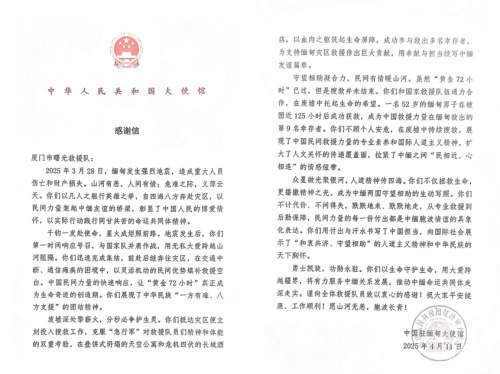

2025年3月28日,缅甸中部发生7.9级强烈地震,震源深度30公里,震中位于曼德勒附近。地震发生后,中国政府迅速启动国际人道主义救援应急机制,应缅甸政府请求,共派出28支官方和民间救援队伍,总计600余人,提供人道主义援助。

在此次救援行动中,厦门市曙光救援队也派出22名队员,携带地震救援搜索、破拆、通讯指挥、保障等装备129台套,总重量1.2吨,于3月30日上午抵达仰光,随后前往曼德勒展开救援工作。商华鸽作为厦门市曙光救援队的一员,同时也是视觉中国签约摄影师,用镜头记录下了救援过程中的生死瞬间和感动画面。

从大病救助到跨国救援 商华鸽曾是一名媒体人。2013年,他在拍摄罕见病患者的故事时,第一次了解了这个特殊的群体,并在心里埋下了做公益的种子。2018年,他开始记录大病救助案例,接触了许多需要临终关怀的孩子。那些脆弱而坚韧的生命,深深触动了他,让他更加坚定了用相机记录真实的信念。“我想让这些故事被看见,让更多人关注那些需要帮助的人。”商华鸽说。 2019年加入厦门市曙光救援队后,商华鸽带着相机奔赴国内外灾难现场,既是徒手救援的生命守护者,也是用镜头凝视真相的记录者。缅甸曼德勒地震发生后,曙光救援队迅速响应。他们要面对的不仅是随时倒塌的废墟,还有当地40多摄氏度的高温、疟疾,以及内战带来的动荡环境,这些都给救援工作带来了巨大的挑战。

在缅甸(中国)云南商会的协助下,救援队顺利完成了车辆调度、装备补充、志愿者协调等一系列保障工作,并驱车前往离震中最近的大城市曼德勒。海外华人的守望相助,成为救援行动中最温暖的力量。

41小时救援:镜头下的生命应答 在缅甸的救援行动中,商华鸽的摄影包里携带了两台相机,“脖子上挂着相机,手里握着手机” 是他在救援中的常态。

面对余震频发、危楼随时可能二次坍塌的险境,单手操控手机让他行动更灵活。此时,设备参数在生死竞速面前毫无意义——设备只是容器,真正承载重量的,是镜头后的救援队员对生命的敬畏。 最让商华鸽难忘的,是在曼德勒一栋倾斜约30°的危楼里,他和队友通过生命探测仪和敲击水管的方式,历经41小时的不懈搜救,与一名被困者建立了联系,并收到被困者6次有力的敲击回应。

用镜头让灾难中的困境被看见 在缅甸的灾难现场,商华鸽的相机曾捕捉到一张具有强烈反差的画面:震后搭建的彩色救灾帐篷,在草坪上星星点点地散落着。这些鲜艳的蓝色、粉色和白色,与“灾难”二字似乎毫不相干。

“单看照片,你或许认为他们是在露营,但事实上他们是灾民,他们恐惧得不敢待在屋里,又或许他们的房子已化作一片废墟。”这样的经历让他更加确信,纪实摄影的首要价值在于让人们看见真实的场景和困境。他直言:“我从不惧怕伦理争议,因为我的拍摄动机是纯粹的。” 当被问及拍摄时是否考虑社会价值,商华鸽给出了否定的答案。对他而言,按下快门的瞬间,更多是源于内心深处的强烈触动。“见多了生死,你会发现,救援是一种技术工种,而摄影则是让这些努力被看见的方式。”

记录灾难画面的意义不是让人落泪,而是让人行动。只要事件本身能够呈现在大众视野,就可能引发社会的关注,吸引各方援助力量汇聚,进而解决灾难衍生的诸多后续难题。 救援 “募” 希望,公益在传递 身为救援队的一员,商华鸽手中的相机,不只是记录画面的工具,更是连通外界善意与灾难困境的桥梁。他拍摄的照片和撰写的文字,不仅让更多人了解救援队的工作,也为队伍争取到了更多的公益支持。“2021年郑州水灾时,我发布的两篇文章和图片,帮助救援队获得了200万元的定向捐助。”事实上,这些资金不仅让厦门市曙光救援队配备了更好的救援装备,还帮助全国十几支曙光救援分队提升了水域救援能力。 4月7日,厦门市曙光救援队完成在缅甸的救援任务并返程,但救援队的行动并未随着任务的结束而终止。在撤离前,救援队将价值35万元人民币的54件套专业救援装备无偿捐赠给当地救援组织,以支持缅甸当地后续救灾工作。那些无法被镜头捕捉的善意,在镜头之外完成了公益的接力。

商华鸽说,未来他仍将专注于大病救助和生命救援领域。救援是拯救生命、守护希望的行动,摄影是记录生命、传递力量的载体。它们是让被忽视的生命被看见的方式,是让无力的呼喊被听见的途径。“只有当这些人和事,被更多人看见,才有可能凝聚成改变的力量。”

|